Die Sage Oracle Jet Espressomaschine geht den halben Weg in Richtung Kaffeevollautomat. Tampen übernimmt die Oracle Jet ebenso wie das Mahlen. Und Hinweise helfen durch den Arbeitsablauf.

Unser Team aus erfahrenen Baristas, Trainern und Gastronomen hat die Oracle Jet mehrere Monate mit zwei Testgeräten auf Herz und Nieren geprüft. Die Frage lautet: Kann diese halbautomatische Siebträgermaschine mit integriertem Mahlwerk und modernen Features tatsächlich den Umstieg vom Vollautomaten erleichtern und gleichzeitig Espresso-Qualität auf Barista-Niveau liefern?

Auf den ersten Blick klingt die Ausstattung vielversprechend: extrem schnelle Aufheizzeit, automatisches Mahlen und Tampern, ein Touchscreen mit Getränkemenüs (inklusive Cold Brew) und eine automatische Dampflanze für Mikroschaum. All das steckt in einem kompakten Gerät – aber funktioniert es in der Praxis wirklich so gut, wie es auf dem Papier steht? In diesem Testbericht gehen wir sachlich und doch mit unserem gewohnten charmanten Augenzwinkern darauf ein.

Freut euch auf klare Kapitel zu Äußerlichkeiten und Verarbeitung, Aufheizzeit & Energieverbrauch, Temperaturverhalten, Mühle, Bedienung, Espressoqualität, Milchschäumen, der Cold Brew-Funktion – und am Ende unser Fazit mit Bewertung.

Äußeres und Verarbeitung

Die Oracle Jet ist äußerlich offensichtlich eine Sage. Edelstahl-Look, klar gestaltetes Gehäuse, großer Wassertank hinten – typisch Sage. Dennoch fällt auf, dass die Oracle Jet eine Stufe über den günstigeren Modellen (z. B. Barista Express/Pro) angesiedelt ist, ähnlich wie der Sage Dualboiler. Wir haben eine hochwertigere Verarbeitung gespürt: Weniger Kunststoff, mehr Metall, keine scharfen Kanten – insgesamt wirkt alles solide gebaut. Die Maschine bringt rund 12 kg auf die Waage und steht dementsprechend stabil. Praktisches Detail: Unter der Tropfschale sind kleine Rollen verbaut, sodass man die 12 kg auf der Arbeitsfläche bequem nach vorne ziehen kann, um bspw. Wasser nachzufüllen oder hinten zu reinigen. Solche Kleinigkeiten zeigen, dass Sage an den Alltag gedacht hat.

Die Maße sind beachtlich – etwa 42 cm breit, 38 cm tief und 36 cm hoch –, was dem integrierten Mahlwerk und der umfangreichen Ausstattung geschuldet ist. Die Oracle Jet ist quasi ein kleiner Kaffeevollautomat in Siebträger-Form und braucht etwas Platz. Positiv: Der Wassertank fasst 2,3 Liter und lässt sich entweder nach oben hin öffnen (praktisch, falls wenig Abstand zu Hängeschränken ist) oder komplett nach hinten entnehmen. Die Tropfschale ist groß dimensioniert und mit einem cleveren Schwimmer versehen, der „Tray voll“ anzeigt. Etwa 650 ml Flüssigkeit passen hinein, bevor man sie leeren sollte – genug, damit man nicht nach jedem Bezug zur Spüle rennen muss. Dank einer Kunststoff-Trägerplatte unter dem Edelstahlgitter schwappt beim Tragen auch nichts so leicht über. Außerdem verbirgt sich vorne hinter der Tropfschale eine Schublade für Zubehör (Blindsieb, Pinsel etc.), wie wir es von Sage kennen. Kurz: Verarbeitung und Design sind durchdacht und alltagstauglich.

Ein großer Pluspunkt in dieser Klasse: 58 mm Siebträger-Durchmesser. Sage verbaut hier einen standardmäßigen Edelstahl-Siebträger mit Doppel-Auslauf und großem Doppelsieb. Im Gegensatz zu kleineren Sage-Modellen (die oft 54 mm haben) könnten wir also unsere üblichen 58-mm-Tamper, Siebe und Zubehör verwenden. Das Doppelsieb ist recht geräumig – ~22 g Kaffeemehl passen hinein, was uns die Maschine auch nahelegt zu nutzen. Für optimale Reproduzierbarkeit rät Sage (und wir stimmen zu), hauptsächlich doppelte Espressi zu beziehen.

Unser Tipp: Wenn ihr nur einen Espresso braucht, brüht trotzdem einen Doppelten und teilt ihn – der zweite Espresso macht garantiert jemandem Freude (zur Not dem netten Nachbarn anbieten 😉).

Insgesamt vermittelt die Oracle Jet einen wertigen Eindruck. Die Materialqualität bewerten wir mit 6,5/10 Punkten – solide, wenn auch nicht vollends auf Profi-Niveau. Der Lieferumfang ist komplett: Neben der Maschine samt integriertem Tamper erspart man sich den Kauf einiger Extras. Mitgeliefert sind unter anderem eine Knockbox (Abklopfbehälter für das Kaffeemehl, sehr lobenswert!), ein 58-mm-Siebträger mit Doppelsieb, Milchkännchen, Wasserhärte-Teststreifen, Wasserfilter für den Tank und diverse Reinigungsutensilien (Reinigungstabletten, Bürstchen, kleiner Schraubenzieher).

Aufheizzeit und Energieeffizienz

Kommen wir zu einem Highlight der Oracle Jet: der blitzschnellen Aufheizzeit. Beim ersten Einschalten waren wir beinahe ungläubig – nach 3 Minuten war die Maschine betriebsbereit! Das ist rekordverdächtig in der Welt der Siebträgermaschinen. Zum Vergleich: Viele klassische Zweikreiser oder Dualboiler brauchen 20–30 Minuten, einige Thermoblock-Maschinen immer noch 5–10 Minuten. Die Oracle Jet setzt hier neue Maßstäbe und gehört mit 3 Minuten Aufheizzeit zu den Top 3 der bisher getesteten Maschinen in unserer Liste. Sage nennt das Heizsystem ThermoJet® – es handelt sich um zwei digital gesteuerte Dickfilm-Heizelemente. Eines übernimmt das schnelle Erhitzen des Wassers für Espresso oder Dampf, das zweite ist direkt im Brühkopf integriert, um die Brühgruppe auf Temperatur zu bringen. Diese Bauweise erklärt die Geschwindigkeit und auch die gute Energieeffizienz: Die Heizelemente haben wenig Masse, die gezielt aufgeheizt wird, statt einen großen Boiler ständig heiß zu halten.

Unsere Messungen bestätigen die Effizienz eindrucksvoll. Im standardisierten Test (Aufheizen + 5 Espressobezüge hintereinander) verbrauchte die Oracle Jet nur ca. 0,0656 kWh – also unter 0,07 kWh. Auf einen einzelnen Espresso heruntergerechnet (inklusive Aufheizphase) sind das winzige 0,014 kWh pro Bezug. Anders gesagt: Ein Espresso zieht weniger Strom als z. B. 5 Minuten Bügeln mit einem Dampfbügeleisen.

In Zeiten steigender Energiepreise eine beruhigende Nachricht: Eure Stromrechnung wird durch täglichen Espressogenuss mit dieser Maschine kaum belastet. Mit 10/10 Punkten in der Kategorie Stromverbrauch setzt die Oracle Jet einen Benchmark. Die Maschine ist nach dem Aufheizen auch nicht dauernd am Nachheizen – sie schaltet bei Inaktivität recht schnell in Standby und hält die Temperatur offenbar effizient, ohne permanent Energie zu ziehen.

All das heißt für den Nutzer: Keine lange Warterei mehr morgens – einschalten, Bohnen einfüllen, in der Zwischenzeit vielleicht schnell die Tassen bereitstellen, und schon kann es losgehen. Sage bewirbt „3 Second Heat Up“ bei anderen Modellen etwas irreführend – in Wahrheit sind es eben 3 Minuten, aber das ist immer noch sensationell schnell.

Dennoch geben wir den Tipp: So flott die Oracle Jet heiß wird, 3 Minuten genügen noch nicht für perfekte Temperaturstabilität (Details dazu im nächsten Kapitel). Nach den 3 Minuten solltet ihr idealerweise einen Leerbezug machen oder zumindest heißes Wasser kurz durch den Siebträger spülen. Das heizt den Siebträger einmal ordentlich durch. Denn die Metallteile (Siebträger, Brühgruppe) hinken deutlich hinterher – das ist bei allen Schnellaufheizern so. Unser Ritual: Maschine anschalten, 3 Minuten warten bis „Ready“, einmal kurz den Bezug starten ohne Kaffeepulver (Wasser durchlaufen lassen), dann Siebträger trocknen, Kaffee einspannen und los. So bekommt der erste Espresso die bestmögliche Ausgangstemperatur.

Unterm Strich sind Aufheizzeit und Effizienz der Oracle Jet absolute Stärke. Das Gefühl von „zack – Maschine an und direkt loslegen“ macht wirklich Spaß und senkt die Hemmschwelle, sich spontan einen Espresso zu ziehen. Hierfür vergeben wir volle Punktzahl 10/10 in Aufheizzeit. Doch nun zur Kehrseite dieser flotten ThermoJet-Technik: dem Temperaturverhalten während des Espresso-Bezugs.

Temperaturverhalten im Espressobezug

So schnell die Oracle Jet auf dem Papier betriebsbereit ist, so kritisch müssen wir ihre Temperaturstabilität während der Extraktion betrachten. In unseren Tests hat sich gezeigt, dass die Maschine zwar die eingestellte Temperatur erreicht, dies aber erst verzögert im Shot. Was heißt das konkret?

Die Oracle Jet verfügt zwar über eine einstellbare Brühtemperatur (in °C am Display konfigurierbar, werkseitig um 93 °C). Unsere Messungen ergaben, dass zwischen angezeigter Soll-Temperatur und tatsächlicher Temperatur kein großes Offset besteht – das ist positiv. Stellt man z. B. 93 °C ein, pendelt sich die effektive Wassertemperatur (nach der anfänglichen Phase) auch ungefähr dort ein. Aber: Die ersten Sekunden jedes Bezugs läuft das Wasser deutlich kühler durch.

Das hat zwei Gründe. Zum einen startet die Maschine nach dem Knopfdruck nicht unmittelbar mit der Extraktion. Teilweise vergehen einige Sekunden, bis die ersten Tropfen aus der Maschine tröpfeln.

Der zweite Punkt liegt an der Extraktionslogik der Maschine. Die Oracle Jet hat eine Pumpenvorstufe (Preinfusion) mit sehr geringem Durchfluss. Sie nutzt eine Vibrationspumpe, die jedoch elektronisch so gesteuert ist, dass sie erst nach ca. 8–10 Sekunden vollen Druck aufbaut. Anfangs tröpfelt nur ein dünnes Rinnsal Wasser ins Kaffeebett – was grundsätzlich gut für die Extraktion sein kann (schonendes Quellen des Mahlguts). Das Problem: Diese kleine Wassermenge kühlt während der Preinfusion im Mess-Siebträger stark aus, und offenbar schafft es das Heizsystem nicht, das Wasser ab der allerersten Sekunde auf Solltemperatur zu bringen. Ergebnis: Die ersten ~10–15 Sekunden des Bezugs verlaufen unter Soll-Temperatur; erst ab ca. Sekunde 15 erreicht der Wasserstrom die Zieltemperatur.

Diese noch zu geringe Temperatur ist auch durch die Bauweise des Messsiebträgers bedingt. Dieser kommt bei so geringem Wasserfluss nicht mit ausreichend Wasser in Kontakt, um hohe Wassertemperaturwerte zu messen. Auf der anderen Seite kühlt diese geringe Wassermenge auch extrem schnell ab. Wir haben diesen geringen Fluss von Wasser mit anderen Espressomaschinen nachgestellt. Der direkte Vergleich zeigt: die Sage bleibt in jedem Fall deutlich zu lange zu kalt. Alle anderen Maschinen mit geringem Fluss haben 5–7 Sekunden schneller das Temperaturziel erreicht, bei gleichem Fluss!

Wir haben dieses Verhalten sowohl mit unserem KM-Temperaturprotokoll als auch mit dem WBC-Standardprotokoll (32 s Bezug mit 5 s Preinfusion) aufgezeichnet. Die Spannweite war enorm: Wassertemperaturen zwischen 66 °C (Minimum) und 94 °C (Maximum) wurden gemessen. Selbst wenn man die ersten 5 Sekunden ignoriert, lag die Temperatur zu Beginn noch im 80er-Bereich und stieg erst spät auf über 90 °C. Diese „träge Temperaturkurve“ zeigt sich auch in unserem eigenen Protokoll. Nach 4–5 Sekunden Bezug war die Temperatur noch rund 5 °C unter Soll, nach 10 Sekunden immer noch ca. 1,5–2 °C drunter. Und das alles bei der „geschönten“ Kurve. Dafür haben wir den Start des Bezugs erst gezählt, wenn einmal 70 °C erreicht waren.

Wenn wir ab Knopfdruck gemessen haben, was normalerweise dem Testprotokoll entspricht, erreichten wir die Zieltemperatur erst nach rund 18–22 Sekunden!!!

In beiden Fällen wird die Temperatur erst danach stabil. Das ist suboptimal, denn die entscheidende Extraktionsphase für Espresso findet eben in den ersten 20–30 Sekunden statt. Da hilft es wenig, wenn die Maschine ab Sekunde 20 top-stabil ist.

Für uns als Tester ist dies einer der größten Kritikpunkte an der Oracle Jet. Sage hat hier offenbar einen defensiven Ansatz gewählt: Lieber am Anfang niedrigere Temperatur als riskante Überhitzung. Allerdings führt das zu einer inkonsequenten Extraktion – insbesondere bei helleren Röstungen, die hohe und konstante Temperaturen bräuchten. Unsere Temperaturkurven zeigten zudem leichte Schwankungen von Bezug zu Bezug: Manche Shots verliefen relativ konstant (nach dem initialen Anstieg), andere schwankten um 1–2 °C. Insgesamt bleibt das Temperaturprofil „problematisch“ und weit entfernt von ideal. Wir haben nur 4,5/15 Punkten in der Kategorie Temperaturstabilität vergeben – ein deutlich unterdurchschnittlicher Wert, der die Gesamtbewertung drückt.

Um das einzuordnen: Andere Maschinen schaffen es besser, entweder schneller auf Temperatur zu kommen oder einen leichten Anstieg über den Bezug zu haben, aber auf höherem Ausgangsniveau. Und wir reden dabei nicht über Maschinen im gleichen Preisbereich, sondern um Espressomaschinen, die ein Drittel der Sage Oracle Jet kosten.

Die Oracle Jet dagegen fährt ein Profil „lange zu kalt, dann konstant etwas höher“. Das ist weder eine Flatline-Temperatur noch ein klassisches Temperaturprofil, das wir uns wünschen würden. Wir finden: Hier ist deutlicher Optimierungsbedarf. Die Technologie des Dickfilmheizers kann das ohne Weiteres.

Praxis-Tipps zur Temperatur

Aufheizen lassen und flushen: Wie im Abschnitt zuvor erwähnt, unbedingt die 3 Minuten warten und einmal heiß durchspülen, um Siebträger und Brühgruppe maximal vorzuwärmen. Ein „Thermo-Flush“ vor dem ersten Shot sorgt für besseren thermischen Start.

Tasse vorwärmen: Selbstverständlich sollte die Espressotasse gut vorgewärmt sein (Tassenablage der Oracle Jet wird leider mangels Kessel nicht heiß, also mit Heißwasser spülen oder auf einer separaten Heizplatte wärmen). Jede Wärmereserve hilft.

Brühtemperatur höher einstellen? Man könnte meinen, man solle einfach 2–3 °C höher einstellen, damit es passt. Wir haben das probiert – das führt aber dazu, dass die späteren Sekunden des Bezugs überhitzen. Also lieber bei einer vernünftigen Einstellung (z. B. 93 °C) bleiben und stattdessen den Kaffee-Blend anpassen.

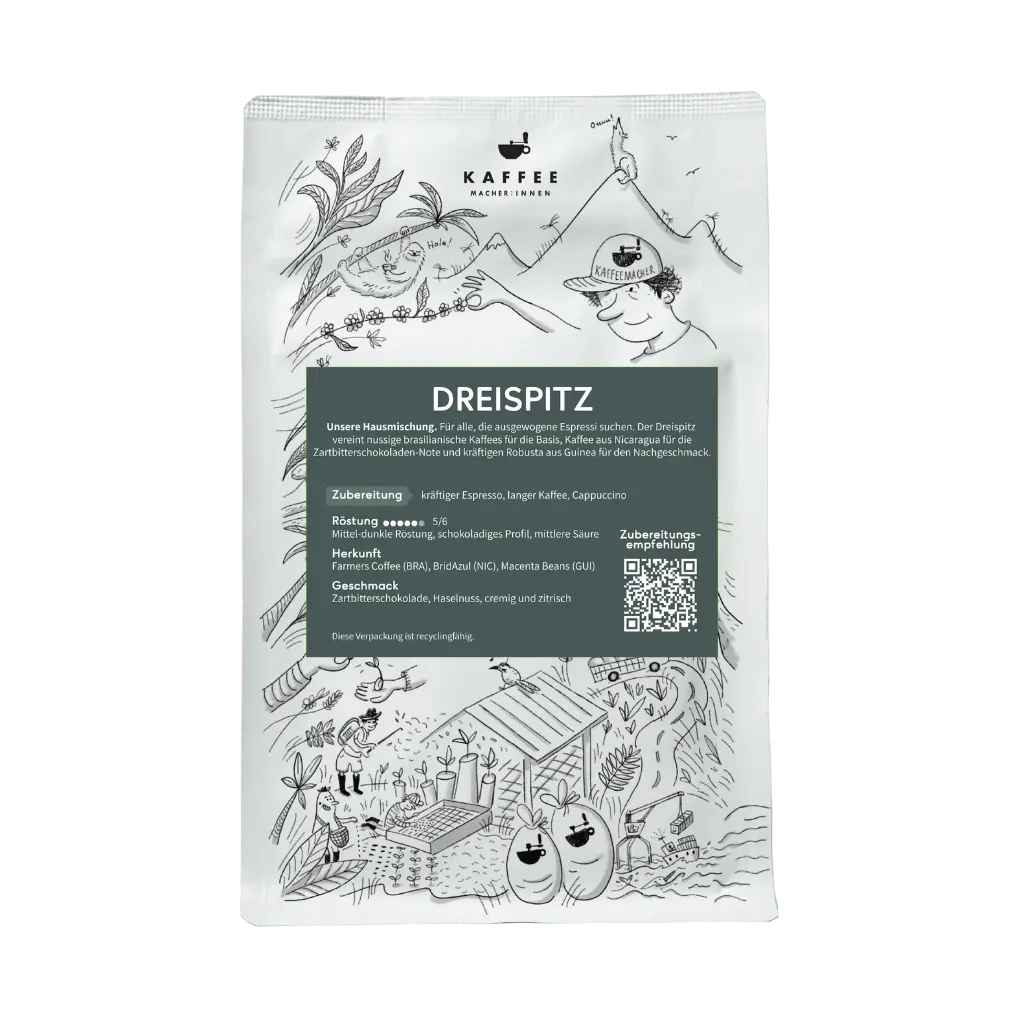

Wahl der Bohnen: Wir empfehlen eher mittlere bis dunklere Röstungen mit der Oracle Jet zu verwenden. Diese verzeihen die etwas niedrigere Anfangstemperatur leichter und extrahieren dennoch harmonisch. Tatsächlich haben wir mit einem von uns entwickelten italienischen Espresso-Blend (dunkler, kräftiger, schokoladig) hervorragende Ergebnisse erzielt. Helle, säurebetonte Third-Wave-Röstungen waren schwieriger richtig süß und sauber herauszubekommen. Mit einem kräftigen, körperreichen Espresso hingegen schmeckt der Output gut, weil dieser Kaffee die Temperaturschwäche etwas kaschiert.

Bezugszeit nicht unnötig verlängern: Man könnte auf die Idee kommen, sehr lange Durchlaufzeiten zu wählen, damit die Temperatur irgendwann stimmt. Davon raten wir ab – ein Espresso sollte nicht 50 Sekunden laufen, nur um am Ende mal 93 °C zu erreichen. Bleibt im normalen Bereich (25–35 Sekunden Gesamtbezugszeit). Es bringt sensorisch nichts, einen viel zu langen Bezug zu machen – das führt nur zu Überextraktion und Bitterkeit.

Zusammengefasst: Das Temperaturverhalten der Oracle Jet ist ihr größter Schwachpunkt. Für absolute Espresso-Perfektionist:innen, die eine flache 93 °C-Kurve erwarten, wird das enttäuschend sein. In der Praxis konnten wir jedoch durch die genannten Maßnahmen immer noch leckere Espressi beziehen – vor allem, wenn man der Maschine mit passenden Bohnen entgegenkommt. Die eingestellte Temperatur entspricht ab der Hälfte des Bezugs ungefähr der Realität und hat keinen großen versteckten Offset, das ist positiv. Dennoch bleibt hier ein klarer Abzug in der B-Note. Bei unseren Bewertungs-Kriterien war Temperatur mit lediglich 4,5 von 15 Punkten der Ausreißer nach unten.

Integrierte Mühle – Leistung, Lautstärke und Mahlqualität

Ein zentraler Bestandteil der Oracle Jet ist die eingebaute Kaffeemühle. In vielen Kompaktmaschinen ist die Mühle der Knackpunkt: oft ein Kompromiss aus Platzgründen. Wir haben daher unser vollständiges Mühlentest-Protokoll angewendet, um Lautstärke, Mahlgeschwindigkeit, Totraum und Partikelverteilung zu prüfen – ähnlich wie wir es standalone bei reinen Mühlen machen.

Die Oracle Jet setzt auf ein Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl. Sage verrät, dass es sich um Etzinger-Kegel (bekannt von Baratza-Mühlen) handelt, was unsere visuelle Inspektion bestätigt hat. Dieses Kegelmahlwerk ist stufenlos justierbar, allerdings mit Anzeige von numerischen Stufen 1–45 am Display (die Feinheit kann also in 45 „Schritten“ eingestellt werden, wobei zwischen den Zahlen noch Spielraum ist – das System ist quasi „mikro-gestuft“, was eine feine Justage erlaubt). Im Test mahlt die Mühle automatisch direkt in den Siebträger und tampt anschließend auch automatisch. Doch schauen wir uns die Kennzahlen an:

Mahlgeschwindigkeit: Die Mühle ist weder Schnecke noch Turbo, sondern im guten Mittelfeld. Wir haben ca. 18 g in 10 Sekunden gemessen. Das ist absolut okay. Man wartet nicht ewig, aber es ist auch nicht in 5 Sekunden alles durch. Für den Hausgebrauch ist die Geschwindigkeit mehr als ausreichend.

Lautstärke: Mit durchschnittlich 75,9 dB beim Mahlen (gemessen aus 30 cm Abstand) ist die Oracle-Jet-Mühle angenehm leise. Unsere subjektive Einschätzung bestätigt das: Das Mahlgeräusch ist gedämpfter als bei vielen externen Mühlen. Die Maschine an sich (Pumpe, Mechanik) ist ohnehin relativ leise – der größte Lärm kommt immer von der Mühle, und hier schneidet die Oracle Jet sehr gut ab. 75–76 dB platziert sie in eine sehr gute Kategorie (zum Vergleich: das liegt deutlich unter dem Geräuschpegel vieler günstigeren Mühlen, die gerne 80–85 dB erreichen). Im morgendlichen Betrieb zuhause wird niemand aus dem Bett fallen vor Schreck, wenn ihr einen Espresso mahlt. Dennoch noch ein Wort zur „Qualität der Lautstärke“: zwar ist die Mühle nicht laut. Sie hört sich beim Mahlen aber „bemüht“ an, den Kaffee klein zu mahlen.

Totraum („Retention“): Weniger erfreulich ist der Totraum, also die Kaffeemehl-Menge, die nach dem Mahlen in der Mühle verbleibt. Wir differenzieren da in permanenten und temporären Totraum – doch bei dieser Bauart ging das nicht sauber aufzuschlüsseln, daher hier nur der absolute Wert: etwa 3,3 g bleiben in den Mahlschacht und zwischen den Mahlkegeln hängen. Das bedeutet praktisch: Wenn ihr längere Zeit (sagen wir >1 Stunde) keinen Kaffee mahlt, sind die ersten 3,3 g, die danach herauskommen, bereits leicht oxidiertes, abgestandenes Kaffeepulver vom letzten Mal. Das schmeckt man zwar nicht sofort extrem (vor allem nicht in Milchgetränken), aber mit der Zeit wird man merken, dass der erste Shot nach langer Pause tendenziell schlechter und etwas dünner rausläuft als der zweite. Gerade wenn man Wert auf Frische legt, ist das nicht optimal. Leider lassen sich 3 g alten Kaffee auch nicht wegzaubern – außer man macht eine kurze „Leermahlung“ und entsorgt die ersten Sekunden Mahlgut. Im Alltag wird das kaum jemand tun, also lebt man mit leichten Qualitätsschwankungen zwischen erstem und nachfolgenden Bezügen. Für eine integrierte Mühle mit Dosierer und Tamper ist 3,3 g aber auch nicht völlig überraschend – klassische Scheibenmühlen mit Dosierer hatten früher noch deutlich höhere Retention. Moderne Single-Doser-Grinder liegen dagegen unter 1 g. Hier muss man klar sagen: Eine eingebaute Mühle ist bauartbedingt kaum so totraumarm zu konstruieren wie z. B. externe Single-Dosing-Mühlen, wo man oben die Bohnen einzeln reinwirft und alles unten rauskommt.

Mahlgrad-Konstanz & Partikelverteilung: Jetzt wird’s technisch: Wir haben die Partikelverteilung des Mahlguts per Laserbeugung messen lassen – wie bei über 80 Mühlen zuvor. Aber keine Angst, wir fassen nur die relevanten Ergebnisse zusammen. Die Oracle Jet Mühle produziert bei Espressoeinstellung einen Median-Partikeldurchmesser von ca. 324 µm (x50). Wichtiger ist die Verteilungsbreite: Wie homogen oder heterogen sind die Partikelgrößen? Das Hauptpeak (der hohe „Berg“ im Partikelgrößen-Diagramm) war bei ~284 µm mit einer vergleichsweise schmalen Streuung. Der Anteil an Feinstpartikeln (<100 µm) liegt bei 28,5 %. Übersetzt heißt das: Das Kaffeemehl ist relativ einheitlich, es gibt nicht übermäßig viele „Fines“ und keine extrem breite Streuung von sehr fein bis sehr grob.

In unseren bisherigen Mühlentests hat sich gezeigt, dass eine enge Partikelverteilung wesentlich zu einem klaren, ausgewogenen Espresso-Geschmack beiträgt. Breit gestreute Partikel (sehr unhomogenes Mahlgut) führen oft zu „zerfransten“ Aromen – bittere Noten UND unangenehme Säure gleichzeitig, wenig Süße, einfach unrund. Die Oracle Jet-Mühle schlägt sich hier erfreulich solide.

Die Partikelkurve der Oracle Jet ähnelt der guter Mittelklasse-Espressomühlen. Sie ist nicht so eng wie bei richtig teuren High-End-Mühlen (dort wäre der Peak noch schmaler und definierter), aber „gut und solide“ trifft es. Viele verschiedene Espressoröstungen ließen sich in unseren Versuchen schmackhaft extrahieren, ohne dass die Mühle als limitierender Faktor auffiel. Sogar hellere Röstungen bekamen wir extrahiert – nur wie erwähnt limitiert hier eher die Temperatur als die Mühle.

Die Lautstärke, Geschwindigkeit und Konstanz der Mühle bewerten wir mit guten Noten (z. B. Lautstärke 3,5/5 Punkten in unserem Schema, Geschwindigkeit „solide“). Der Totraum zieht etwas nach unten. Insgesamt schneidet die Mühle „gut“ ab – was man nicht von jeder eingebauten Mühle behaupten kann. Wir sind normalerweise keine Fans von Kombi-Lösungen (Mühle+Maschine in einem), weil oft zumindest eine Komponente leidet. Hier ist die Mühle aber keine große Schwäche, sondern eher eine kleine Stärke der Oracle Jet.

Tamper

Noch ein Wort zum automatischen Tamper der Oracle Jet: Das Mahlgut wird nach dem Mahlen von der Maschine automatisch angedrückt. Ihr entnehmt den Siebträger und findet eine fertig getamperte Kaffeepuck-Oberfläche vor. Anfangs waren wir skeptisch – solche Lösungen haben wir schon schlechter gesehen. Aber Sage hat’s gut gemacht: Der Druck ist konsistent, der Puck sauber verdichtet. Lediglich ein paar lose Krümel am Rand bleiben manchmal, aber das kennt man auch vom händischen Tampern (wenn der Tamper z. B. minimal kleiner als der Siebdurchmesser ist). Diese Krümel kann man ignorieren – sie beeinflussen die Extraktion nicht spürbar. Wichtig: Der Tamperdruck lässt sich nicht einstellen, ist aber offenbar im optimalen Bereich voreingestellt. Insgesamt spart der Auto-Tamper Arbeit und funktioniert zuverlässig.

Kurz gesagt: Das automatische Tampern ist eine feine Sache, gerade wenn mehrere Personen die Maschine bedienen oder man morgens präzise aber ohne viel Mühe arbeiten möchte.

Bedienung und Benutzerführung

Die Sage Oracle Jet präsentiert sich als „smarte“ Siebträgermaschine – und das merkt man an der Bedienung. Zentrales Element ist das große 5-Zoll-Touchdisplay in der Mitte. Dieses Display hat uns sehr gefallen: Es ist übersichtlich, farbig und vor allem schnell/reagierend. Nichts ist frustrierender als träge Touchscreens – hier reagiert alles gut auf Berührungen.

Benutzeroberfläche und Menüs

Nach dem Einschalten begrüßt die Oracle Jet den Benutzer mit einem Startbildschirm, auf dem verschiedene Getränke-Optionen als Icons zur Auswahl stehen. Standardmäßig sind dort Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat White etc. gelistet – quasi vordefinierte Programme. Man kann diese Reihenfolge aber personalisiert anpassen: Lieblingsgetränk nach vorne schieben, selten genutzte ausblenden (sie verschwinden dann aus der ersten Ansicht, sind aber nicht gelöscht). Das Drag-and-Drop der Icons funktionierte im Test intuitiv.

Tippt man ein Getränk an (z. B. Espresso), gelangt man in ein Untermenü mit spezifischen Einstellungsmöglichkeiten. Hier lässt sich z. B. die Füllmenge einstellen (also wie viel ml/Gramm in die Tasse laufen sollen), außerdem bei Bedarf die Brühtemperatur und Preinfusionszeit (je nach Modus). Bei Milchgetränken kommen Optionen für Milchschaummenge und Milchtemperatur hinzu. Beispielsweise kann man für Cappuccino definieren: X ml Espresso, Schaumstufe 5, Milchtemp 60 °C. Diese Anpassungen kann man als persönliche Präferenz speichern, sodass die Maschine das nächste Mal direkt diese Parameter nutzt. Sogar das Symbolbild des Getränks lässt sich anpassen – Spielerei, aber nett.

In den Menüs hat Sage versucht, eine Balance zu finden: Möglichst viele Einstellungsmöglichkeiten, aber trotzdem einfache Navigation. Aus unserer Sicht ist das gut gelungen. Klar muss man anfangs vielleicht einmal in die Anleitung schauen, um alle Features zu verstehen – aber wir fanden uns schnell zurecht. Wer von Vollautomaten kommt, wird positiv überrascht sein, wie viel man einstellen kann. Wer von manuellen Maschinen kommt, wird vielleicht denken „muss das alles sein?“ – aber keine Sorge: Man kann die Oracle Jet auch einfach wie eine klassische Maschine bedienen (Mahlgrad und Menge manuell justieren und dann Bezug starten), ohne ständig Menüs zu bemühen. Für gemeinsame Haushalte oder Einsteiger sind die Hilfen jedoch Gold wert.

Barista Guide und Hilfestellungen

Eine Besonderheit ist der integrierte „Barista Guide“. Das ist im Grunde ein Helferlein, das nach einem Espresso-Shot eine Rückmeldung geben kann: War der Shot unter- oder überextrahiert? Die Maschine erkennt das anhand der Durchlaufzeit und Menge und gibt dann einen Tipp, in welche Richtung man den Mahlgrad ändern sollte. Beispiel: Wenn euer Espresso viel zu schnell durchlief, erscheint nach dem Bezug die Empfehlung „Mahlgrad feiner stellen, z. B. von 30 auf 27“. Oder umgekehrt bei sehr langem Bezug entsprechend gröber stellen. Wir fanden dieses Feature nützlich – vor allem für Leute, die eben noch nicht jahrelang Espressoerfahrung haben. Die Oracle Jet nimmt einen an die Hand und erspart einem vielleicht den einen oder anderen Frust-Shot. Natürlich ersetzt das keinen Barista-Kurs, aber es sorgt für schnellere Lernerfolge: Man bekommt direkt einen konkreten Handlungsvorschlag, anstatt nur festzustellen „Mist, lief zu schnell/langsam“.

Eine weitere Empfehlung unsererseits: Nutzt unbedingt die volumetrische Steuerung der Maschine, nicht die zeitbasierte. Man kann nämlich im Menü einstellen, ob ein Bezug nach Menge (Wasservolumen) oder nach Zeit stoppen soll. Die Oracle Jet verfügt über eine präzise Volumetrik: Ein Durchflussmesser sorgt dafür, dass z. B. 45 ml Wasser durchlaufen und dann gestoppt wird. Wir haben die Konstanz getestet – die Maschine trifft die Menge recht genau (innerhalb 1–2 ml). Deshalb bekommt sie in der Kategorie „Volumetrik (Konstanz der Ausgabemenge)“ 8/10 Punkten, ein guter Wert. Zeitbasiertes Stoppen raten wir hingegen ab: Wenn ihr fix 25 Sekunden einstellt, kann je nach Mahlgrad einmal die Tasse überlaufen und einmal fast leer bleiben. Das Ergebnis wäre inkonsistent. Also unbedingt volumetrisch arbeiten! Die Mengen lassen sich ja im Profil einstellen. Leider ist die Steuerung hier aber nicht individualisierbar. Hier folgt sie den von Sage vorgegebenen Mengen, die aber sinnvoll im Verhältnis zur großen eingesetzten Kaffeemenge sind.

Die Bedienbarkeit insgesamt haben wir mit 8,5/10 Punkten bewertet. Die Maschine ist trotz ihrer vielen Features intuitiv. Ein Großteil dessen, was komplex klingt, läuft automatisch oder optional ab. Beispiel: Auto-Queue-Funktion – die Oracle Jet kann den Ablauf optimieren, indem sie z. B. automatisch mit dem Milchschäumen beginnt, sobald der Espresso fertig extrahiert ist, ohne dass man etwas drücken muss. So steht der Espresso nicht unnötig lange herum, sondern die Milch ist direkt im Anschluss fertig und man kann beides zusammenführen. Das ist durchdacht und spart ein paar Sekunden – nice to have, wenn man Cappuccino & Co zubereitet.

Auch Reinigung und Pflege sind gut unterstützt: Die Maschine erinnert einen an Entkalkung, Brühgruppen-Reinigung (Backflush) und Wasserfilterwechsel, jeweils mit Anzeige im Menü. Es gibt automatisierte Reinigungsprogramme, die man starten kann. All das sorgt dafür, dass auch weniger versierte Nutzer die Maschine lange in Schuss halten können. Trotzdem der wichtige Hinweis: Unbedingt den mitgelieferten Wasserfilter verwenden (oder weiches Wasser einfüllen)!

Noch ein Thema, das bei der Bedienung auffiel: Der Doppelauslauf des Siebträgers. Hier haben wir einen klaren Kritikpunkt: Die beiden Ausläufe sind unten sehr nah beieinander. Obwohl sie oben am Siebträger weit auseinander stehen, laufen sie innen konisch so zusammen, dass die beiden Espressostrahlen beim Auslaufen nur wenige Millimeter getrennt sind. Warum ist das relevant? Wenn man zwei Espresso-Tassen gleichzeitig befüllen will, müssen diese echt dicht aneinander stehen, sonst geht was daneben. Wir haben uns ein paar Mal geärgert, dass beim Zweiershot Aufteilen ein Tropfen neben die Tasse ging, weil der Auslauf so eng zentriert ist. Das ist kein Beinbruch – man gewöhnt sich dran und positioniert die Tassen entsprechend – aber es fiel uns negativ auf. Bei vielen anderen Siebträgern sind die Ausläufe unten etwas weiter auseinander, was es einfacher macht, zwei Espressi zu ziehen. Alternativ könnte man einen bodenlosen Siebträger verwenden (als Zubehör erhältlich), dann hat man dieses Problem nicht, muss aber die Shots manuell aufteilen.

In Summe überzeugt die Oracle Jet in Sachen Usability. Die Mischung aus Automatisierung (für Bequemlichkeit) und Manueller Kontrolle (für Qualität) ist hier gut getroffen. Wir würden sagen: Für jemanden, der von einem Vollautomaten kommt, wirkt vieles vertraut („Knopf drücken, läuft automatisch, bekommt Hinweise“), und gleichzeitig lernt man sukzessive die wichtigen Parameter einer Siebträgermaschine kennen (Mahlgrad, Verhältnis, Temperatur etc.). Fortgeschrittene Heim-Baristi können ebenfalls Gefallen daran finden, weil man trotz all der Helferlein genug selbst justieren kann und sich die Maschine nie „in den Weg“ stellt, wenn man eigenhändig eingreifen möchte. Beispielsweise kann man ja jederzeit manuell mahlen und tampern (die Mühle hat auch eine manuelle Taste, und Dampflanze lässt sich komplett manuell bedienen, siehe nächster Abschnitt). Kurzum: Bedienung = gelungen.

Espresso-Qualität im Geschmackstest

Letztlich zählt in der Tasse, was herauskommt. Wie schlägt sich die Oracle Jet geschmacklich? Hier fließen natürlich all die bisherigen Aspekte zusammen: Temperatur, Mühle, Volumetrik – alles beeinflusst den Espresso. Unsere Testergebnisse waren insgesamt gut, mit gewissen Einschränkungen.

Mit der richtigen Bohne (wie erwähnt, eher kein ultra-heller Third Wave Light Roast, sondern etwas mittleres bis dunkleres Profil) konnten wir schöne Espressi beziehen. Crema, Körper und Aroma waren auf dem Niveau, das wir von einer guten Siebträgermaschine erwarten. Insbesondere mit unserem dunkleren Compadre-Espresso (einer von uns entwickelten Röstung im italienischen Stil) bekamen wir eine dicke, haselnussbraune Crema, einen vollmundigen Körper mit Noten von Kakao und Nüssen, und die Temperaturproblematik machte sich sensorisch nicht bemerkbar – der Espresso war süß und kräftig, so wie er sein sollte.

Bei helleren Espressi (fruchtbetonten Bohnen) stießen wir jedoch an deutliche Grenzen. Hier merkten wir, dass die Maschine nicht ganz die optimale Extraktion erreicht, die mit einer präzisen, temperaturstabilen Espressomaschine möglich wäre. Die Shots waren sehr unterschiedlich, von trinkbar bis extrem sauer, es fehlte manchmal etwas an Klarheit, Körper und Balance. Das führen wir primär auf die Temperaturkurve zurück – leichte Unterextraktion in der ersten Phase, die man sensorisch als zu viel Säure oder dünnen Geschmack wahrnimmt.

Espressopotential nennen wir eine unserer Bewertungskategorien – also wie viel Qualität maximal aus dem Gerät herauszuholen ist. Da geben wir der Oracle Jet 6/15 Punkten. Es ist vor allem die Temperatur-Performance, welche die Maschine stark beschränkt. Auch fehlen uns genaue Einstellungsmöglichkeiten bei Volumen (Wasser) und Kaffee (weniger als 20 Gramm, kompliziertes Einstellen mit Propeller). Für den Home-Barista, der gerne experimentiert, könnte das frustrierend sein – doch wiederum ist genau diese Zielgruppe nicht primär angesprochen bei einer teilweise automatisierten Maschine.

In Sachen Reproduzierbarkeit schnitt die Oracle Jet gut ab. Dank der volumetrischen Steuerung und konsistenten Mühle waren aufeinanderfolgende Shots (mit denselben Einstellungen) sehr ähnlich. Wichtig ist natürlich, die Maschine gut aufzuheizen und zu bedenken, dass manchmal das Wasser mit 2–4 Sekunden Verspätung zu laufen beginnt.

Bei mehreren hintereinander gemachten Espressi war die Qualität konstant. Hier zahlt sich die Elektronik aus: Jeder Doppelshot kam ziemlich genau mit ~45 g in ~25–30 Sekunden raus, solange der Mahlgrad passte.

Fazit Espressoqualität: Für den täglichen Genuss von kräftigen Espressos, Cappuccino & Co liefert die Oracle Jet ohne Frage gute Ergebnisse. Man muss sich ein wenig in die Maschine hineintüfteln (wie bei jeder neuen Maschine), aber dann wird man mit leckeren Shots belohnt. Wir konnten einige unserer Lieblingsbohnen nahezu ideal extrahieren. Nur wer an die Grenzen geht (anspruchsvolle helle Bohnen, Experimente mit Brühprofilen) stößt hier schneller an Limits. Im Kontext dessen, dass diese Maschine Einsteiger ansprechen soll, ist das Gebotene zufriedenstellend. Insbesondere wenn man von einem Vollautomaten umsteigt, erlebt man ein Geschmacks-Upgrade: intensivere Aromen, dichtere Crema, insgesamt „echterer“ Espresso.

Milchschäumen: Automatik vs. Handbetrieb

Für Fans von Cappuccino, Latte Macchiato & Co hat die Oracle Jet ein weiteres Ass im Ärmel: eine automatische Dampflanze mit Milchschaumprogramm. Sage nennt das System Auto MilQ™, und es ermöglicht per Knopfdruck Milchschaum auf Barista-Niveau – zumindest in der Theorie. Wir haben es natürlich ausführlich getestet, sowohl mit Kuhmilch als auch Haferdrink, und immer im Vergleich zum selbst von Hand geschäumten Milchschaum.

Automatischer Milchschaum

Die Oracle Jet besitzt eine Edelstahl-Dampflanze, die mit Sensoren ausgestattet ist. Man hängt die Lanze in das Kännchen (mit Milch gefüllt), startet das automatische Programm am Display und kann dann zusehen, wie die Maschine die Milch aufschäumt. Man stellt vorher zwei Dinge ein: Zieltemperatur der Milch (zwischen 40 °C und 75 °C wählbar) und Schaumtextur (Stufe 1–8). Im Hintergrund hat Sage auch Profile für verschiedene Milchsorten hinterlegt – so gibt es z. B. spezifische Einstellungen für Sojamilch, Mandelmilch etc., die man auswählen kann, damit die Automatik darauf abgestimmt schäumt. Das ist ziemlich durchdacht.

In der Praxis lief das automatische Schäumen wie folgt ab: Zunächst zischt die Lanze Luft in die Milch (die Phase, in der gröbere Blasen erzeugt werden, nennen Baristi „Zieh-Phase“). Dann, nach einer Weile, hört das Lufteinblasen auf und es wird nur noch geheizt und verwirbelt („Roll-Phase“). Die Oracle Jet macht das alles in einer festen Sequenz. Unser Eindruck: Das Resultat war „okay bis gut“, aber nicht perfekt. Warum? Uns fiel auf, dass die Maschine die Rollphase relativ kurz hält, und erst spät beginnt.

Wir zielen beim Milchschäumen gerne auf Temperaturen knapp unter 60 °C. Dann ist Milch sehr süß und schmeckt aus unserer Sicht am besten. Die Schäumstruktur der Auto MilQ ist aber so gewählt, dass sie die Temperaturen knapp über 60 °C noch braucht, um die Milch wirklich homogen zu rollen. Hier muss also ein kleiner Kompromiss eingegangen werden, wer die Milch automatisch schäumen möchte.

Wir bemerkten außerdem, dass die Automatik nicht jedes Mal exakt gleich viel Schaum produzierte. Obwohl wir stets bis zur selben Markierung im Kännchen gefüllt hatten, gab es leichte Unterschiede in der Schaumhöhe – nichts Dramatisches, aber spürbar. Es kann an minimal unterschiedlichen Ausgangstemperaturen der Milch oder an der Düseneinstellung liegen. Jedenfalls war die Konstanz des Auto-Schaums „okay, mit kleinen Schwankungen“.

Manuelles Schäumen

Glücklicherweise lässt einen die Oracle Jet auch manuell eingreifen. Man kann die Dampflanze in den Manuell-Modus schalten, indem man sie nach vorn kippt – dann startet die Dampffunktion und man steuert sie wie bei jeder klassischen Maschine selbst (durch Öffnen/Schließen eines Ventils oder in dem Fall durch Zurückstellen). Wir haben natürlich auch manuell geschäumt, um die Leistungsfähigkeit der Dampflanze zu prüfen. Und siehe da: Die Power reicht absolut aus, um 200 ml Milch rasch auf Temperatur zu bringen, und man kann mit etwas Übung einen exzellenten Mikroschaum erzeugen. Die Dampfkraft liegt etwa auf dem Niveau guter Einkreiser oder Thermoblocks. Wichtig: Die Oracle Jet hat kein Dualheizer-System, d. h. beim Dampfen wird das ThermoJet-Element auf Dampfmodus geheizt. Das dauert aber kaum ein paar Sekunden. Nach dem Espresso-Bezug kann man quasi sofort dampfen (die Maschine zeigt an, wenn bereit). Umgekehrt muss sie nach dem Dampfen wieder runterkühlen für den Espressobezug – das geschieht automatisch durch Flushen ins Abtropfblech. Insgesamt ist die Umschaltzeit sehr gering, wir empfanden das nicht als störend.

Unser Vergleich automatischer vs. manueller Milchschaum:

Automatik: liefert konstant guten, aber selten perfekten Schaum. Für jemanden ohne Übung gelingt damit wahrscheinlich ein besserer Cappuccino als mit einem einfachen Einstiegs-Siebträger, wo man selbst schäumen muss. Es ist quasi anfängersicher: Kein Verbrennen der Milch, kein Rätselraten. Man drückt Start und das Ergebnis ist jedes Mal brauchbar. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber Vollautomaten, deren Schaum oft viel grober und kühler ist – hier bekommt man schon etwas, das dem vom Barista zubereiteten Cappuccino nahekommt. Wir würden sagen, der Auto-Schaum der Oracle Jet ist besser als 90 % dessen, was Vollautomaten erzeugen, aber noch etwas entfernt von einem Top-Barista-Ergebnis.

Manuell: ermöglicht es geübten Nutzern, das Optimum herauszuholen. Wir haben manuell schöneren Schaum hinbekommen als die Automatik, schlicht weil wir die Rollphase länger halten konnten und die Luft gezielter dosieren. Mit der richtigen Kännchenposition (Tipp: Lanze nahe am Rand, fast den Boden berührend, und Milch wirbeln lassen) erreichten wir feinen, glänzenden Mikroschaum, perfekt für Latte Art. Allerdings – und das muss man fairerweise sagen – setzt das eben Übung voraus. Ein Anfänger wird ohne Guidance nicht sofort perfekten Schaum hinkriegen. Hier kommt wieder der Vorteil der Automatik ins Spiel: Sie bietet jedem zumindest trinkbaren Milchschaum, ohne Training.

Noch praktisch: Die Dampflanze reinigt sich automatisch. Nach jedem Schäumvorgang bläst sie kurz Dampf und Wasser aus, um Milchreste aus der Düse zu spülen. Man wischt sie außen kurz mit dem mitgelieferten feuchten Tuch ab – fertig. Das Wartungsintervall für eine gründlichere Reinigung (mit Reiniger durchspülen) wird von der Maschine angezeigt.

Cold Brew & kalte Getränke

Eine Neuheit bei der Oracle Jet sind spezielle Programme für kalte Kaffeegetränke. Sage hat gemerkt, dass Cold Brew und Cold Coffee im Trend liegen und der Oracle Jet deshalb einen „Cold Extraction Enabled“ Stempel verpasst. Das bedeutet: Man kann im Menü „Cold Brew“ oder „Cold Espresso“ anwählen, und die Maschine versucht dann, mit kaltem Wasser einen Kaffee zu extrahieren.

Wichtig vorab: Die Oracle Jet kühlt das Wasser nicht aktiv. Sie nutzt einfach das Wasser in eurem Tank auf Raumtemperatur. Das heißt, echte Cold-Brew-Temperaturen (4–10 °C) erreicht man damit nicht – es ist eher „Ambient Brew“. In unserem Test hatten wir ca. 23 °C Wassertemperatur im Tank, was dann – durch minimale Erwärmung in den Schläuchen – mit etwa 25–30 °C aus dem Siebträger kam. Also lauwarm.

Was passiert bei Cold Brew-Modus? Die Maschine mahlt relativ fein (sie verlangt sogar, den Mahlgrad entsprechend anzupassen, es poppt ein Hinweis auf „Bitte feiner mahlen für kalte Extraktion“). Dann startet sie einen sehr langen Bezug mit wenig Druck. Ziel ist es, eine Art Konzentrates herzustellen, das man dann auf Eis geben kann. Wir waren ehrlich gesagt skeptisch – Cold Brew wird normalerweise mit grobem Mahlgrad über viele Stunden in kaltem Wasser angesetzt. Ein 5-Minuten-Extrakt mit Espressopulver? Klingt falsch.

Das Ergebnis war überraschend: Es war trinkbar und nicht so schlecht, wie erwartet. Wir probierten einen auf Eis servierten Cold Brew-Shot mit etwas Wasser gestreckt – er hatte tatsächlich weniger Säure und Bitterkeit als ein heiß gebrühter Espresso auf Eis (der oft „shock-brew“ Effekte hat).

Fazit und Bewertung

Die Sage Oracle Jet hat in unserem Test einen zwiespältigen, aber insgesamt positiven Eindruck hinterlassen. Sie vereint vieles, was wir uns immer von einer modernen Haushalts-Espressomaschine erhofft haben: Sehr schneller Start, hohe Energieeffizienz, Benutzerfreundlichkeit und dennoch manuelle Kontrolle (mit Einschränkungen leider), wenn gewünscht. Die integrierte Mühle erwies sich als besser als erwartet – sie mahlt leise, konsistent und ausreichend fein. Das automatische Tampern und der Barista-Guide nehmen Neulingen die Angst. Gleichzeitig kann man durch volumetrische Programmierung, Temperaturwahl und sogar manuelles Eingreifen doch das handwerkliche Espressofeeling ausleben.

Die größte Schwäche der Oracle Jet ist zweifellos das Temperaturmanagement beim Bezug. Hier muss man Abstriche machen – das Gerät erreicht nicht die Performance einer guten Espressomaschine. Um es auf den Punkt zu bringen: die Maschine brüht den kleineren Teil der Brühzeit auf Zieltemperatur. Das schränkt die passenden Bohnen für die Mühle stark ein. Dass sie zum Ende des Bezugs 93 Grad erreicht, ist positiv. Aber was sie über die Hälfte der Brühzeit brüht, sorgt für einen der schlechtesten Werte in Sachen Standardabweichung, den wir bisher gemessen haben.

Ein Wort zur Zielgruppe: Wem würden wir die Oracle Jet empfehlen? Ganz klar jenen, die vom Vollautomaten kommen und endlich „richtigen“ Espresso machen wollen, aber doch ein wenig Komfort und Automatik schätzen. Genau in diesem Szenario glänzt die Oracle Jet. Sie erleichtert den Umstieg enorm, liefert deutlich bessere Getränke als jeder Vollautomat, aber nimmt einem viel vom „lästigen“ an der Espressozubereitung ab (Mahlen, Tampern, Probieren). Die Lernkurve ist sanft. Auch für Büros oder Familien, wo vielleicht nicht jeder sich als Home-Barista betätigen will, könnte die Oracle Jet ein guter Kompromiss sein – der eine drückt morgens nur auf „Cappuccino“ und ist glücklich, der andere stellt sich nachmittags hin und feilt am Mahlgrad für den Single Origin Shot.

Nicht die erste Wahl wäre sie für jemanden, der bereits eine semiprofessionelle Maschine und Einzelmühle hat und 100 % Kontrolle möchte. Diese Personen werden eher die Einschränkungen sehen (z. B. keine gleichzeitige Dampf- und Bezugsausgabe, Temperaturabweichung, fest integrierte Mühle). Apropos Mühle: Die Problematik von Kombimaschinen (Mühle+Brüher in einem Gehäuse) ist ja oft: Wenn ein Teil defekt ist, muss man das ganze Gerät einsenden, und Aufrüsten ist nicht möglich. Das gilt natürlich auch hier. Langzeit-Aspekt: Sage-Geräte sind nicht unbedingt dafür bekannt, nach Jahrzehnten noch zu laufen – es gibt viele Elektronik und komplexe Mechanik (Mahlwerk, Tamper-Motor etc.) auf engem Raum. In unserem halben Jahr Test lief alles einwandfrei und wir haben auch von frühen Nutzern der Oracle Jet bislang kaum Ausfallberichte gesehen. Sage scheint aus früheren Oracle-Modellen gelernt zu haben. Dennoch bleibt eine gewisse Skepsis: Sollte in 3–4 Jahren etwas kaputtgehen, ist man auf den (hoffentlich kulanten) Sage-Service angewiesen. Selbst reparieren ist bei dieser Fülle an Technik eher keine Option (vieles vergossen, verschraubt, verbaut – im Zweifel Austausch statt Reparatur). Das ist aber ein generelles Thema bei modernen Haushaltsgeräten.

Abschließend können wir sagen: Die Sage Oracle Jet hat uns im Test durchaus Spaß gemacht. Trotz kritischer Analyse der Messwerte haben wir im Alltag viele Espresso- und Cappuccino-Momente mit ihr genossen – und darauf kommt es an. Sie ist eine komfortable Maschine, die den Nutzer nicht warten lässt und viel abnimmt, dabei aber echten Espresso produziert, der mit etwas Feintuning richtig gut schmecken kann.

Für uns passt die Zielgruppe: wenn ihr vom Kaffeevollautomaten kommt, echten Espresso wollt, dennoch Automatik und Komfort, dann kann die Sage Oracle Jet für euch die richtige Maschine sein.

Habt ihr bereits Erfahrungen mit der Sage Oracle Jet gemacht? Seid ihr vielleicht genau die Zielgruppe, die vom Vollautomaten wechseln will? Lasst es uns wissen und schreibt eure Meinung – ob Lob oder Kritik – in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Eindrücke!

In diesem Sinne: Happy Brewing – ob heiß oder kalt – und bis zum nächsten Test!